5月14日,白菜官网国际教育学院来自“一带一路”共建国家的留学生到南京中医药大学,开展特色教学与文化体验活动,深入感受中医药的博大精深与独特魅力。

国家级中医药博物馆成为留学生们感知中医的首站。当古老的《黄帝内经》抄本、明清时期的针灸铜人、形态各异的矿物药标本映入眼帘时,留学生们的目光中满是惊叹。讲解老师以“阴阳五行”为钥匙,打开中医哲学的大门:“中医将人体视为小宇宙,通过望闻问切的整体诊察,实现阴阳平衡的健康状态。”来自尼日利亚的尤永元驻足在针灸铜人展柜前,仔细观察穴位标注:“这些精密的经络图谱,就像穿越时空的健康密码,中医的智慧真的超越了时代。”

药用植物园则是一堂生动的“本草课”。在讲解员引导下,留学生们辨识紫苏、薄荷、金银花等常见药材,亲手触摸艾草的绒毛,轻嗅陈皮的香气。来自老挝的夏露指着一株形态独特的植物询问:“这种叶片有锯齿的草药叫什么?它的药效如何?”当得知眼前的“败酱草”具有清热解毒之效时,她立刻用手机拍下叶片特征:“我要把这些神奇的草木知识分享给家人。”

参观间隙,一场别开生面的汉字教学悄然展开。“‘炙’字上面是‘肉’,下面是‘火’,形象表达了中医烤灼疗法……”学院教师杨立力以中医典籍中的象形文字为教材,带领留学生拆解“针”“药”“灸”等汉字的构形密码。来自东帝汶的弗瑞在笔记本上认真描摹“藥”字的繁体结构:“原来每个汉字都是一幅中医图景,这种学习比课本更有趣。”

最富趣味的当属中药香囊制作环节。在南京中医药大学教师指导下,留学生们手持戥子称量艾叶、藿香、佩兰等药材,研磨、拌料、装囊,每个步骤都充满仪式感。来自喀麦隆的麦一将晒干的茉莉花撒入香料包:“这个香味让人放松,我要把它送给宿舍的朋友。”当色彩斑斓的香囊在指尖成型时,留学生们不仅掌握了传统工艺,更理解了“治未病”的中医养生理念。

作为学校“中国概况”课程的重要实践,此次活动以中医药为媒介,构建起跨文化对话的新场景。学院副院长孙世娟表示,中医药是打开中华文明宝库的钥匙,希望通过‘看、听、触、做’的立体体验,让留学生在动手实践中理解中国文化的思维方式。

此次中医药文化工坊实践启示我们,一株草药的香气、一个汉字的笔触、一枚香囊的温度,皆可成为照亮文化交流的星火。当岐黄之术与寰语传薪相遇,中华文明的智慧之光,正跨越山海,在世界舞台上绽放独特的光彩。

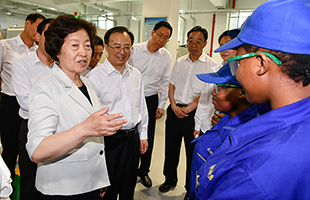

活动合影

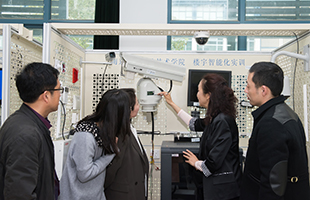

活动场景

供稿:国际教育学院图/文/杨立力编辑/华烨校对/审核/张海宁、孙世娟