为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,深入贯彻落实习近平文化思想,传承中华优秀传统文化,助力乡村振兴,引导青年学子在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,7月3日,商务贸易学院蒲公英实践团积极响应号召,奔赴乡村一线,开展以“匠心传承非遗韵,携手共筑乡村兴”为主题的社会实践活动。同学们以青春之名,探寻非遗文化密码,赋能乡村振兴发展,在实践中书写新时代青年的使命与担当。

在高淳这座浸润千年文化的城市,非遗文化如同璀璨星河中的点点星光,熠熠生辉。在高淳非遗展示馆内,实践团成员沉浸式领略到非遗文化的独特魅力。历史的回响,藏在 “跳五猖”的神秘鼓点里,铿锵节奏诉说着古老的故事;匠心的温度,凝结于羽毛贡扇的鹅毛肌理间,每一丝纹理都浸润着手艺人的心血;艺术的沉淀,流转在木雕作品的精美纹理中,一刀一刻尽显匠人的精湛技艺。

走出展馆,实践团深入高淳东坝镇、阳江镇村落,在村民的家常话语与传承人工坊中,倾听时代浪潮下非遗传承的“变”与“盼”。实践团发现,随着时代发展,非遗虽面临传承困境,但也蕴含着乡村文化振兴的新契机。在薛城村,52岁的村民王伯伯谈到,如今村里基础设施越来越好,可曾经盛行的非遗手艺却逐渐式微。他满怀憧憬地回忆:“高淳跳五猖戴着面具、敲锣打鼓,热闹非凡;羽毛贡扇以鹅毛精心制作,精美绝伦;过年时的龙王戏,更是喜庆欢腾。”他希望大学生能多制作非遗短视频,将跳五猖的热烈、羽毛贡扇的精巧传播到网络,还期待开发文创产品,让传统手艺与时代接轨,吸引年轻人回归学习。河边纳凉的48 岁的打零工李阿姨说,村里的民俗节庆如今仅在特定日子短暂热闹。她期待实践团发挥创意,将非遗元素融入乡村旅游,打造 “非遗 + 乡旅” 特色路线,让非遗文化成为乡村发展的新引擎。这既是村民对文化致富的向往,也是乡村文化与经济融合发展的殷切期盼。这些质朴的声音,让实践团深刻认识到:非遗传承不仅承载着乡土记忆,更是乡村文化振兴的重要力量。

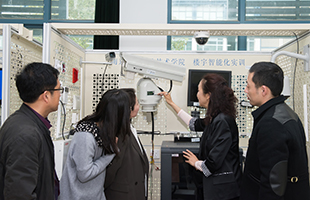

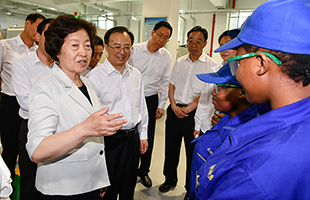

在高淳非遗传承人的工作室里,实践团拜访了高淳羽毛扇传承人钱晓兰、木雕非遗传承人邢志鹏,以沉浸式学习与深度对话,见证了传统技艺在传承与创新中焕发的生命力,深刻领悟到躬身实践对厚植文化根基的重要意义。在钱晓兰的制扇工作室,琳琅满目的鹅毛、扇骨与半成品,无声诉说着高淳羽毛扇千余年的手工传承史。实践团成员学习制扇时,听她讲述传承故事。从谋生手段到文化使命,面对学徒稀缺的困境,她毅然走进校园开设社团课,手把手传授技艺,只为守住“有人学就不能断代”的传承底线。为让古老技艺接轨现代社会,她主动拥抱电商潮流,开设网店拓宽销售渠道。一句“七分羽,三分风”的高淳扇语,通过网络走向全国千家万户,让传统技艺在创新中延续生命。邢志鹏的木雕工作室宛如艺术宝库,陈列的作品彰显着传统与创新的完美融合。作为 90 后传承人,他以丝翎檀雕为基础,融合刺绣、留青、工笔画、漆雕等多元技法,首创 “彩木影雕”。他的鹿头作品从不同角度观赏,皮毛纹理与立体鹿角交替呈现,令人惊叹。2020 年,这项创新技艺更是荣获国家发明专利。十年来,他从高淳老街建筑雕刻中汲取灵感,不断突破传统框架,为传统技艺注入新的活力。

从非遗展馆里解码千年文化基因,到乡间田埂上倾听传承呼声,再到将青春智慧转化为创新实践方案,蒲公英实践团用脚步丈量乡土,用行动诠释担当。下一步,学院将会联动资源,探索非遗数字化保护新路径,推动非遗文化破圈传播。非遗传承,不止于“保护”,更要“活化”;乡村振兴,不止于“发展”,更要“留根”。这场与高淳非遗的“双向奔赴”,既是商贸学子“以行践知、赋能乡土”的生动写照,也是新时代青年扎根基层、服务社会的实践缩影。实践团以青春之力搭建传统与现代的桥梁,用创新传播让非遗“活”起来,借产业融合让乡村“兴”起来。点点微光汇聚成炬,期盼更多青年同行,共同书写非遗传承与乡村振兴的时代长卷!

参观高淳非遗展示馆

制扇工作室学习交流

木雕工作室学习交流

走访乡村实地调研

供稿:商务贸易学院图/曹金玉文/曹金玉编辑/高鑫校对/审核/邢益军